元ドイツ代表のトルステン・フリンクスが現役引退を表明した。36歳である。心の底からお疲れ様と伝えたい。

uefa.comニュース | 元ドイツ代表のフリンクスが現役引退

僕はフリンクスには特別な想いを抱いている。贔屓目に見ていると言ってもいい。話は11年前、僕が新入社員で日韓W杯がまさに開催されていた2002年6月に遡る。

僕はこれまでのサッカー人生で5番をつけることが多かった。とはいっても優秀な選手ではなかったので5番がほしくても5番がもらえないこともあったのだが。ポジションはセンターバックだったので5番をつけることに何の違和感もないし、世間的にも大体センターバックといえば4番か5番が通説だった(井原正巳がアメリカW杯予選で7番をつけていたのは衝撃だった)。

2002年に新入社員として企業に就職し、同期でサッカーチームを作ることになった。僕は5番をつけようとしたのだが、5番を希望している人が他にもいた。僕はチームの幹事的な立場だったので、わがままは言わずに5番は譲ることにして他の番号を選ぶことになった。

さて、ここで困ったことになる。これまでの人生、数字にこだわりをもったことは「5」以外になかったもので、番号を選択しようにも立ち返る基準やこだわりがない。14番くらいまでは確かあらかた埋まっていたので、それ以降から選ぶわけなのだが、好きな数字があるわけでもない。21(これはなぜだろう?)はつけたがる人も多かったが、それ以外は希望すれば自分のものになりそうだった。

そんなとき、自宅でW杯をテレビ観戦していたところ、1人の選手に目を奪われた。ドイツ代表のトルステン・フリンクスである。サイドを愚直に駆け上がり、勤勉なファイトをして、メカニカルにドイツの歯車としてハイレベルで機能するプレーに「すごい選手がいる」と感動したことを覚えている。そのフリンクスがつけていたのが22番だったのである。

これだ!と思った。当時僕はCBに飽きていて、サイドに浮気しようとも考えていた時期でまさに運命だと感じた。22番にこだわっている人なんて出会ったことないし、これからのサッカー人生で22番は独占できそうだという直感もあった。

それ以来すべてのチームで22番をつけ、数字を選ぶときにはたいてい22番を選択してきた。携帯電話の番号の下4桁は0022だし、このブログのタイトルの22番もその流れでつけたものである。

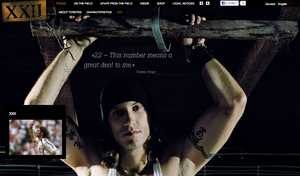

また、フリンクス自身が22番にこだわっていると後日知った。11月22日生まれで、娘の誕生日が10月22日(ソース未確認)らしく、22には執着しているようだ。腕に「XXII」と刺青を入れているあたり、本物というかむしろ危ない域に達しているくらいである。自身の公式サイトにも「22」というコンテンツがあり、そこには「22 - This number means a great deal to me」と書かれている(これは英語版で、もちろんドイツ語版もある)。後のドイツ代表では8番をつけるようになり、それはチーム内での位置づけが上がったことによるものなので喜ぶべきことなのだが僕は複雑でもあった(もしかしたら本人はもっと複雑だったかもしれない)。

また、フリンクス自身が22番にこだわっていると後日知った。11月22日生まれで、娘の誕生日が10月22日(ソース未確認)らしく、22には執着しているようだ。腕に「XXII」と刺青を入れているあたり、本物というかむしろ危ない域に達しているくらいである。自身の公式サイトにも「22」というコンテンツがあり、そこには「22 - This number means a great deal to me」と書かれている(これは英語版で、もちろんドイツ語版もある)。後のドイツ代表では8番をつけるようになり、それはチーム内での位置づけが上がったことによるものなので喜ぶべきことなのだが僕は複雑でもあった(もしかしたら本人はもっと複雑だったかもしれない)。

あれから11年が過ぎた。最近は活躍の場をアメリカのMLSに移していたが、腰を悪くして手術をし、経過が芳しくないので引退を決意したようだ。

あのときの22番の衝撃がなければ僕のラッキーナンバーが22になることは絶対になかった。フリンクスありがとう。そしてお疲れ様でした。

yohei22です。背番号22番が好きです。日本代表でいえば中澤佑二から吉田麻也の系譜。僕自身も学生時代はCBでした。

サッカーやフットサルをプレーする傍ら、ゆるく現地観戦も。W杯はフランスから連続現地観戦。アーセナルファン。

yohei22です。背番号22番が好きです。日本代表でいえば中澤佑二から吉田麻也の系譜。僕自身も学生時代はCBでした。

サッカーやフットサルをプレーする傍ら、ゆるく現地観戦も。W杯はフランスから連続現地観戦。アーセナルファン。