バルセロナやバイエルン、ドルトムントなどのサッカーを見て「まるで攻守の切り替えという概念が存在しないようだ」と評しているのを目にすることがある。

ここでいう攻守の切り替えは俗にいうネガティブ・トランジション(ネガトラ)のことである。ボールを失った途端にプレスをかけてボールを奪い返す一連の流動性が、攻撃時の流動性と同質に感じるのでそのような印象を抱くものと思われる。ゲーゲンプレスとかカウンター・プレッシングとかハイライン・プレッシングとかいろいろ呼ばれ方はあるようだが名称は共通認識があれば何でも良い。

本エントリーでは、攻撃、守備、トランジションというサッカーの試合における各フェーズについて整理しつつ、なぜ冒頭のチームのプレスが「攻守の切り替えがないように見える」のか私見を述べたい。

攻撃か守備か、その合間かの3つしか存在しない

サッカーにおいては、ボールを保持している攻撃の状態、ボールを保持していない守備の状態、その移り変わりの瞬間であるトランジションの状態の3つが存在する。トランジションは、ボールを奪取した瞬間の守備→攻撃の移り変わりをポジティブ・トランジション(ポジトラ)、反対にボールを失った瞬間の攻撃→守備の移り変わりをネガティブ・トランジション(ネガトラ)の2つに大別される。

このあたりの整理は『アンチェロッティの戦術ノート』が詳しいので引用しておく。

サッカーにおいて、攻撃と守備という2つの局面は、例えばアメリカン・フットボールや野球のようにはっきりと区切られているわけではなく、常に入れ替わりながらゲームが進んでいく。そして、プレーの展開が最も不安定になり、コントロールを失いやすいのは、まさにこの2つが切り替わった瞬間である。

組織的な守備が発達し、一旦相手が守備陣形を固めてしまうとなかなかそれを崩すことが難しくなる現代サッカーでは、攻守が入れ替わる一瞬に生まれる「戦術的空白」を攻撃側がどれだけ活かせるか、そして守備側がいかにそれに対応するかが、非常に大きなテーマになっている。

近年の戦術をめぐる議論では、この攻守が切り替わる瞬間に焦点を絞って、移行、転換といった意味を持つトランジション(イタリア語ではトランジツィオーネtransizione)という用語が使われるようになっている。(P.65-66から引用)

攻撃は液体、守備は固体

ここで、攻撃と守備を物理現象に置き換えて例えてみたい。物理現象といっても難しい話ではなく、小学生の理科で習う液体や固体の話である。

攻撃には「流動的」「流れるようなパスワーク」といった表現があるように、液体の動きに例えることができる。

守備には「守備ブロック」「硬い守り」といった表現があるように、固体の振る舞いに例えることができそうだ。

こう考えると、トランジションとは固体が液体に、もしくはその逆の現象を指すことが分かる。冒頭のネガトラの話題でいえば液体から固体への遷移であるから、ネガトラ時に大事なことは固体に例えられる守備ブロックをいち早く敷くことである。先ほどの『アンチェロッティの戦術ノート』にもこのような記述がある。

一般論としていうならば、ボールを失った瞬間にチームがやるべきことは、迅速に守備陣形を整えて、ボールを奪回する条件を整えることだ。ボールのラインよりも後ろにいる選手は、ボールホルダーにプレッシャーをかけ、それと連動してパスコースを消すポジションを取るなどして、敵にカウンターのチャンスを与えずに攻撃を遅らせるよう努め、ボールのラインよりも前にいる選手は、速やかに帰陣して守備陣形に加わる。

ボールを組織的に奪回するための戦術であるプレッシングを発動するのは、ボールのラインよりも後ろに十分な人数を確保し、守備陣形が整ってからの話だ。それが整わないうちに積極的にボールを奪いに行くというのは、自殺行為に近い。(P.70-71から引用)

しかしバルセロナなどの「即座にボールを奪い返す」守備はこのセオリーを守っていないようにも見える。もちろん後方は守備陣形を整えようとはしているが、守備陣形が整うことを優先するよりは、「即座にボールを奪い返す」ことを優先している。このあたりに「攻守の切り替えがないように見える」ことのヒントが隠されていそうである。

実は理にかなっているバルセロナのプレス

先ほどの物理現象についてもう少し深掘りしてみたい。

液体から固体、気体から液体といったように様相がまったく異なる状態に遷移する物理現象を相転移という。相転移は英語ではphase transitionであり、まさにトランジションそのものである。攻撃や守備を物理現象に例えることはあながち間違いではないようだ。

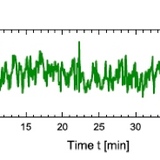

液体とは分子の秩序がわりと緩やかな状態で、固体は秩序が保たれていわば整列している状態である。そして相転移とは分子の秩序がまさに遷移している状態であるが、相転移には相転移の秩序が存在していることが分かっている。その秩序とは、相関長(分子間の距離)がベキ乗則に従うというものである。簡単にいえば、相転移では全体の2割の相関長が長く、全体の8割は相関長が短い状態になるということである。

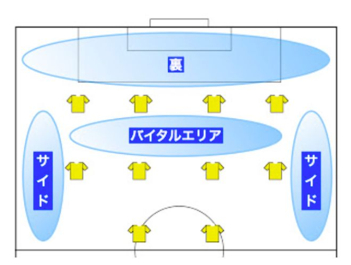

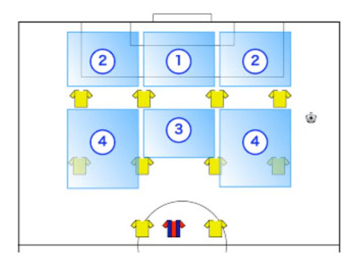

分子を選手、相関長を選手間の距離に置き換えると自然科学的な観点から「正しい」動きのヒントが見えてくる。それはすなわち、トランジションの際には2割程度の選手間の距離を長く、8割程度の選手間の距離を短くするということである。フィールドプレイヤーは10人なので、ネガトラ時は大体2名程度はリトリートして選手間の距離を比較的長く保ちつつ、大体8名程度は密集して選手間の距離を短く保ちながらプレッシングやパスコースを切る動きをするということを意味している。

プレッシングの人数の多寡はあるが、ネガトラ時に即座にボールを奪い返しにいくバルセロナの守備がまさしくこれではないだろうか。アンチェロッティの言うサッカーのセオリーからは外れているかもしれない守備が、実は自然科学的には理にかなっているというのは非常に興味深い。

これで冒頭の問いの解答が見えてくる。

「攻守の切り替えが存在しないように見える」という現象は、攻撃である液体の状態から相転移を経て固体になる前にまた攻撃である液体に状態が遷移していることによる。要は、守備の状態に遷移する前にボールの奪取に成功しているのである。守備の状態に遷移していないので、攻守の切り替えが存在しないように見えるのは当たり前ともいえる。

新しいわけではないが、実現は難しい

このようなプレスはサッキ時代のミランも取り入れていたので特別新しいものでもない。しかし現実的にはローラインでプレスを開始したり、守備陣形を整えてからプレスを開始するチームが多い。アンチェロッティもこのように言っている。

攻守のバランスを高い次元で実現することは、すべての監督にとっての理想である。しかし現実的には、与えられた戦力の限界から、守備側に比重を置かざるを得ない場合がほとんどだ。(P.61から引用)

一方で、90年代のミラン、昨今のバルセロナ、昨年のバイエルンなど一世を風靡したチームはプレス位置が高く、速い。これらのチームが印象深いのは、強いと同時に自然科学的な様式美を兼ね備えているのもひとつの要因だと思っている。

理想を追い求め美しさを兼ね備えたチームが強いのか、現実的にバランスを整えたチームが強いのか。これが分からないからサッカーはおもしろい。

yohei22です。背番号22番が好きです。日本代表でいえば中澤佑二から吉田麻也の系譜。僕自身も学生時代はCBでした。

サッカーやフットサルをプレーする傍ら、ゆるく現地観戦も。W杯はフランスから連続現地観戦。アーセナルファン。

yohei22です。背番号22番が好きです。日本代表でいえば中澤佑二から吉田麻也の系譜。僕自身も学生時代はCBでした。

サッカーやフットサルをプレーする傍ら、ゆるく現地観戦も。W杯はフランスから連続現地観戦。アーセナルファン。